今回は株式会社ウェルネス代表取締役・医師の中田航太郎さんに、健康がビジネスに与える影響と、予防医療の未来についてお伺いしました。

株式会社ウェルネス代表取締役・医師

中田航太郎さん

1991年、千葉県生まれ。幼少期をアメリカのピッツバーグで過ごした後、日本へ帰国。東京医科歯科大学医学部を卒業し、救急総合診療科の医師として活躍。

2018年に株式会社ウェルネスを設立。2021年から定額制の予防ケアサービス「Wellness Membership」を提供し、現在の会員数はエグゼクティブを中心に700名以上。

健康管理がビジネスに与える影響とは?プロから学ぶ健康を維持するためのポイント

──まず、健康管理がビジネスに与える影響について、具体的な成功例や失敗例を教えていただけますか?

健康がビジネスに与える影響は非常に大きいと感じています。

例えば、ある一流企業の社長だった方は、定期的な健康チェックを行っていたことで、早期に癌を発見し、適切な治療を受けた結果、今も現役で経営を続けています。もし発見が遅れていたら、会社の運営に大きな支障が出ていたでしょう。

一方で、ある経営者は健康管理を怠った結果、ステージ4の癌を患い、入院生活を余儀なくされました。その間に会社の業績が悪化し、M&Aを余儀なくされるなど、経営の継続が困難になってしまったんです。

このように、健康管理は単なる個人の問題ではなく、経営の安定や事業承継にも直結する非常に重要な要素になります。

──忙しい中でも健康を維持するために気をつけるべきポイントは何でしょうか?

一概に「これをやれば大丈夫」というものはありません。人によって健康リスクやライフスタイルが異なるため、自分に合った方法を見つけることが大切です。

例えば、

- 定期的に人間ドックを受けて、体の状態をデータで把握する

- 毎日の歩数や睡眠の質をチェックし、改善を意識する

こうした習慣を持つことで、自分の健康状態を客観的に管理できるようになります。

「なんとなく健康に気を使う」のではなく、「データをもとに健康戦略を立てる」という視点を持つのが大切ですね。

ー経験や感覚で判断せず、データを見て判断することが大切なのですね

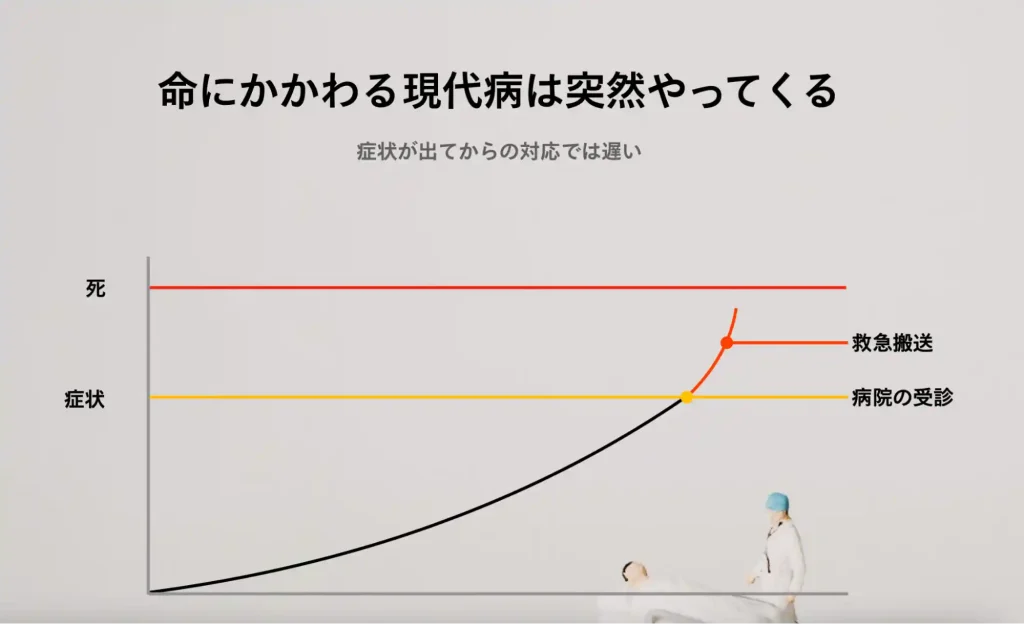

その通りです。例えば、経営者が業績が悪化してから対応を考えるのでは遅いのと同じで、健康も症状が出てから対応するのでは手遅れになることがあります。

がんや心疾患などの重大な病気は、初期症状がない場合が多いもの。

「自分は元気だから大丈夫」と慢心せず、症状が出る前にデータでリスクを可視化し、早めに対策を講じることが重要ですね。

──健康にはメンタル面も大きく関わると思いますが、ストレス管理の方法についてアドバイスをお願いします。

まず最も大切なのは、「睡眠をしっかり取ること」です。

人間の疲れは、基本的に睡眠によってしか回復できません。疲れが溜まっている人や、ストレスを抱えている人は、まず十分な睡眠を確保するのをおすすめします。

ーまずは睡眠で体を整えることが大事なんですね

そうです。また、メンタルを安定させるためには、普段から「事実」と「感情」を切り離す訓練をしておくといいですね。

ストレスに強い・弱いの差は、考え方のクセや反応の仕方によって生じるもの。

例えば、目の前の出来事に対して強く感情が動く人や、過去の嫌なことを何度も思い返してしまう人は、ストレスを溜め込みやすい傾向があります。

日頃から目の前の出来事に対して過剰に反応しないように「脳の筋トレ」をしておけば、ストレスを最小限に抑えられますよ。

ヘルスリテラシーの低さが影響?予防医療の壁

ー今の社会で予防医療が広まりにくい要因はなんだと思われますか?

現在の医療保険制度は「平等」を重視し、誰もが安価で質の高い医療を受けられます。その反面、病院は常に混雑し、緊急度の高い患者や時間に余裕のある人でなければ利用しづらいのが現状です。

特に、忙しいビジネスパーソンは待ち時間がネックとなり予防医療のために病院を訪れることが難しく、軽い体調不良を放置した結果、深刻な状態に陥るケースも少なくありません。

また、現状予防医療に取り組む医師が少ないことも、予防医療が広がりにくい要因のひとつかなと思います。

ー医療システムそのものに課題があるんですね

そうですね。ただ、予防医療が広まらない理由は、医療制度だけでなく、日本人のヘルスリテラシーの低さも関係しています。

日本はG7諸国で最もヘルスリテラシーが低く、健康への関心が薄いと言われています。忙しさに追われ、健康に目を向ける余裕がない人が多く、健康の重要性が十分に浸透していません。

20〜40代ほどの若い世代を中心に健康意識が高まりつつあるものの、いまだに自分の体や健康に関心がない人が多い。だからこそ、予防医療が広がりにくいのではないかと考えています。

ー健康への意識の低さを変えるには、どうすればいいのでしょうか?

やはり、自分の健康状態をデータで可視化することが大切ですね。

例えばアメリカでは、ここ10年で健康への意識が高まっています。そのきっかけとなったのは、遺伝子検査やウェアラブルデバイスの普及です。

自分の健康状態をデータで可視化できるようになり、以前は気づかなかった身体の不調や病気のリスクに気づくようになりました。その結果、症状が出る前に改善しようという意識を持つ人が増えたのです。

実際に、ウェルネスを利用している方々からも、

- 自分の課題やリスクを可視化することで、以前より健康を意識するようになった

- 数値が改善していくのを見て、健康管理のモチベーションが増した

という声をよくお聞きします。

今後デバイスや検査技術が普及すれば、健康や予防医療に対する意識も高まっていくのではないでしょうか。

成功する人ほど健康意識が高い!経営者が健康を重視する理由

ー「Wellness Membership」は主に経営者が利用されていることですが、経営者が予防医療を取り入れる理由は?

成功している経営者ほど、健康管理に力を入れています。その理由のひとつは、経済的なメリットが大きいからです。

経営者が生み出す利益は大きいものの、病気や入院で仕事ができなくなれば、その損失も甚大です。だからこそ、月に数万円を健康維持に投資してリスクを減らす方が、結果的にメリットが大きいと考えられます。

また、健康に投資する人は、目先の利益ではなく将来を見据えています。

「明日死ぬ可能性は低い」と考える人は多いですが、「10年後も健康を維持できる」と自信を持って言える人は少ないもの。実際、95%の人が病気を原因に亡くなっています。つまり、誰にでも病気のリスクがあるのです。

ビジネスの成功には、リスクを見越して先手を打つことが重要ですが、健康管理も同じ。リスクを見越して健康戦略を立てることが、長期的な健康維持につながります。

成功する経営者が健康管理を重視するのは、リスク管理の本質を理解しているからなのです。

ー ビジネスと健康管理には共通点があるんですね

健康でなければ、仕事も人生も成り立ちません。これまでの努力を無駄にしないためにも、健康管理は重要です。

また、健康には周囲の影響も大きく関わっています。そのため、ウェルネスでは予防医療に投資する経営者を繋げることで、健康意識の高い環境を整えています。

実は、健康を大切にする経営者同士の出会いが、ビジネスの発展にもつながっているんです。実際にウェルネスでも、会員同士の交流を活かしてビジネスを広げ、大きな成果を上げた方もいます。

健康を意識する環境に身を置くことが、結果として、ビジネスの成功にも直結するのです。

ーそう考えると、健康がビジネス成功の指針となる時代も近そうですね

そうですね。今後はAIの進化により、個人の健康状態が数値化され、5年・10年後の生存確率まで算出できるようになっていきます。

そうなれば、健康かどうかで保険料が変わるように、健康状態によって融資が受けにくくなったり、不動産の購入が難しくなったりする時代が来ると考えています。

実際、海外の投資家などは、企業の成長性を評価する際に「経営者の健康」を重視するケースが増えています。社長の健康状態が不安定な企業に投資したくないと考えるのは、当然のことですよね。

今後、健康管理は個人の問題にとどまらず、ビジネスの成功を左右する重要な要素となるでしょう。

中田さんがキャリアの参考にした本を2冊ご紹介

ナポレオン・ヒル『思考は現実化する』

高校生の時に読んだ本で、「自分の思い描いた人間に人はなる」という考え方が印象に残っています。

会社経営でもビジョンが重要と言われますが、自分の人生でもビジョンが大切。ネガティブな方向に考える人は、結果的にその方向に進んでしまいます。

明確なビジョンをもち、それに向けて行動していこうと考えるきっかけになりました。

ナポレオン・ヒル(1999/4)『思考は現実化する』 (きこ書房)

https://amzn.asia/d/fmBz6Dx(参照2025-02-05)

ピーター・ティール『ゼロ・トゥ・ワン』

大学4年生の時に読んだ、ピーター・ティール著『ゼロ・トゥ・ワン』も、大いに勉強になった本です。

この本に書かれている「1を100にするよりも、0を1にすることに価値がある」という考え方が、今の僕のベースになっていますね。起業しようと思ったのも、この本がきっかけです。

ただ単純に利益を追求するのではなく、今の社会に足りないものや必要なものは何か考えて提供していく。それがスタートアップの価値だと思うし、仕事の面白さでもあると思っています。

どんな仕事でもそうですが、今の仕組みや状況を見直して、どうすれば改善できるか考えて動くのはすごく大切。それをこの本から学ぶことができました。

ピーター・ティール(2014/9)『ゼロ・トゥ・ワン 君はゼロから何を生み出せるか』 (NHK出版)

https://amzn.asia/d/fmBz6Dx(参照2025-03-12)